豊郷地区の伝承文化

瓦谷の太々神楽

神楽は神の前で奏するわが国最古の舞と言われており、高天原の天岩戸の前で舞ったのがその起源とされています。瓦谷町の平野神社に伝わるこの神楽は、桃園天皇の御代に京都の八坂神社の神楽が伝えられたのが始まりと言われています。

江戸時代に、平野神社の神官であった地元の篠崎土佐守は近郷の神官と相談し、神楽組合を結成して平野神社をはじめ、高●神社・稲荷神社などで五穀豊穣、悪魔払いの祈願を込めて奉納し、神楽復興を図ったとされています。

明治9年(1876年)に大和流太々神楽の認可を受け、今日に伝承されており、昭和44年(1969年)には宇都宮市の無形文化財に指定されました。

(詳細パンフレットが市民センターにありますので参考にしてください。)

●は雨かんむりに龍

堀米の田楽舞

後冷泉天皇の天喜5年(1057年)、源頼義が奥州討伐の命を受け八幡太郎義家を従えての途次、宇都宮二荒山神社に立ち寄り、戦勝祈願のため田楽舞を奉納したのがその始まりと言われています。

この田楽舞は、二荒山神社の御神領であった現在の関堀町堀米地区の農家6軒により、代々世襲されて今日まで伝承され、宇都宮二荒山神社の祭事である春渡祭、田舞祭冬渡祭の日に奉納されています。

関堀の獅子舞

関堀町上に伝えられている獅子舞で、その由来は堀米の田楽舞と同様に、今から900年余り前、源頼義が奥州討伐の際に、ともに出征した八幡太郎義家は、当時京都の紫宸殿に出向していた藤原角輔から獅子舞を命ぜられました。その後、義家は奥州で勝利し、京都へ戻る途中この関沢の地において地元の人々に獅子舞を伝授したのが起源とされています。

この獅子舞は、紫宸殿藤原角輔流獅子舞として毎年8月14日から16日に地元の人々が舞を披露し、今日に至るまで伝承されています。

横山町上のぼうじぼ

「ぼうじぼ」とは、横山町上自治会(横山町字宮内(みょうじ)地区)に江戸時代から伝わる子どもたちの伝統行事です。

十五夜と十三夜のお月見に、その年の収穫の感謝と翌年の五穀豊穣を願って「わら」を縄で巻いて作った棒(ぼうじぼ)を片手に子供たち(小学生)が、おこづかいいを もらいながら、各家庭(自治会26戸)を一軒一軒まわります。

子どもたちは「ぼうじぼ」で地面をたたきながら、それに合わせ「大麦あたれ、小麦あたれ、 三角だったらそばあたれ、大豆も小豆(しょうず)もよくあたれ」と歌を謡いながら練り歩き、 各家庭では庭先に歌声が聞こえて来るのを楽しみに待っています。

現在では自治会内の小学生も今では少人数ながら、永年絶えることなく継承されている地域伝統行事です。おじいちゃんから息子へ、そして孫達へ。江戸時代から先祖代々伝えられてきた地域の伝統をこれからも皆で守り続けていきたいものです。

写真はお供えの果物やお団子、実りのある枝木、すすきです。

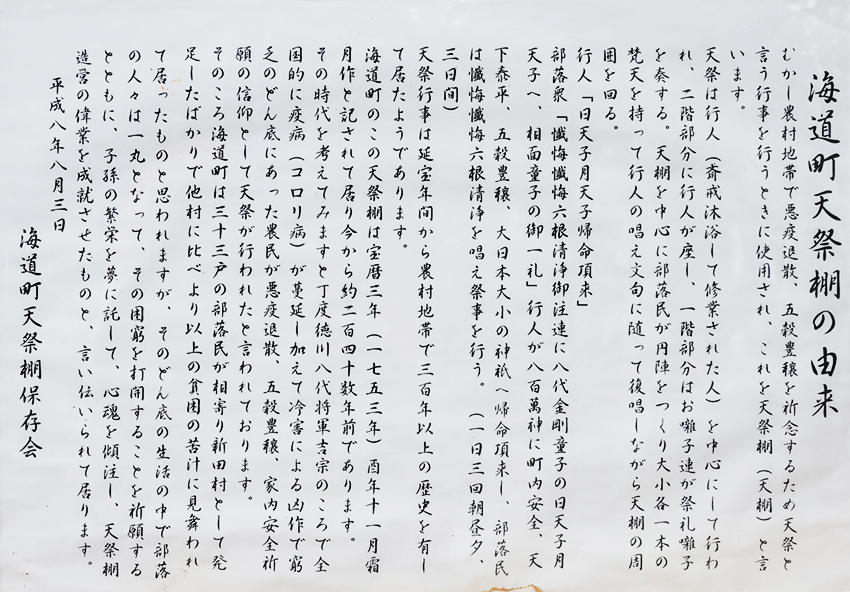

海道町の天棚

海道町では、江戸時代中期から昭和22年(1947年)まで、日吉神社境内で天棚を建てて、天祭を行っていたと伝えられています。

天棚とは、悪疫退散や五穀豊穣を祈念するための天祭行事を行う時に使用された車輪のない二階建て彫刻屋台形式のもので、江戸後期に盛んに製作されました。

海道町のものの製作年は不明ですが、使用木材への記載や塗装材料などから、徳川吉宗の時代である、享保・元文年間(1716年から1740年)ごろの作といわれています。

平成27年(2016年)の海道小学校創立30周年の際に天棚を組み上げたことを機に、翌年2月に保存会が発足しました。

令和3年(2021年)には専用の保管庫が完成し、公開が容易になったことから、夏と秋の2回、公開されています。

みや遺産に認定

海道町天棚が、令和5年(2023年)2月14日付で、宇都宮市教育委員会から「みや遺産(宇都宮市民遺産)」に認定されました。

「みや遺産」とは、市民に愛され・親しまれてきた歴史文化資源を、地域ぐるみで承継するために、令和元年(2019年)に創設された制度で、遺産を「宇都宮市民遺産」として認定し、地域の宝として顕彰するとともに、保存承継する活動等を支援するものです。

近隣では「白沢宿のまちなみ」「岡本城址」などが認定されています。